Archive machen Vergangenheit greifbar

Jubiläum Mit der «Petition der 30 Sissacherinnen» stellt das Staatsarchiv BL ein besonderes Dokument ins Zentrum

Der Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare (VSA) wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Als Jubiläumsprojekt wandert eine Archivschachtel durch die Archivlandschaft der Schweiz und Liechtenstein und wird unterwegs von den Archiven mit «Archivschätzen» gefüllt: Die beteiligten Archivarinnen und Archivare legen jeweils eines ihrer «Lieblingsstücke» in die Schachtel. Am 15. September, bei der 100.Jahresversammlung des Vereins, wird der Inhalt in Bern präsentiert und die Schachtel anschliessend ans Bundesarchiv übergeben.

Diese Woche weilt die Archivschachtel des Projekts «Archive on tour» im Staatsarchiv Baselland in Liestal. Staatsarchivarin Jeannette Rauschert hat zusammen mit ihrem Team bereits entschieden, welchen «Archivschatz» sie in die Schachtel legt – dazu gleich mehr.

Doch zunächst die Frage: Warum sind Archive überhaupt wichtig? Wen kümmern die Papierberge, die sich in den Magazinen stapeln? Jeannette Rauschert spricht fürs Staatsarchiv Baselland: «Wir bewahren das kulturelle Gedächtnis und haben eine Funktion in der Demokratie, weil wir das politische und staatliche Handeln dokumentieren und nachvollziehbar machen.»

Frauen mit einem starken Willen

Zurück zum Jubiläumsprojekt «Archive on tour». Für Jeannette Rauschert war es gar nicht so einfach, ein «Lieblingsstück» auszusuchen. Die Geschichte des Kantons Baselland, vor allem während des turbulenten 19. Jahrhunderts mit vielen politischen Auseinandersetzungen und Etablierung des jungen Kantons böte verschiedene Ansatzpunkte: «Wir haben viele spannende Unterlagen bei uns, über die Kantonsgründung, aber auch über die Vorgeschichte», zählt Jeannette Rauschert auf. Sie seien alle von Wert, weil sie aufzeigen würden, wie politisches Handeln und gewisse Abläufe in der Verwaltung des Kantons organisiert seien. Für «Archive on tour» habe sie aber nach einem Dokument gesucht, das eine besonders politisch-emotionale Bedeutung habe.

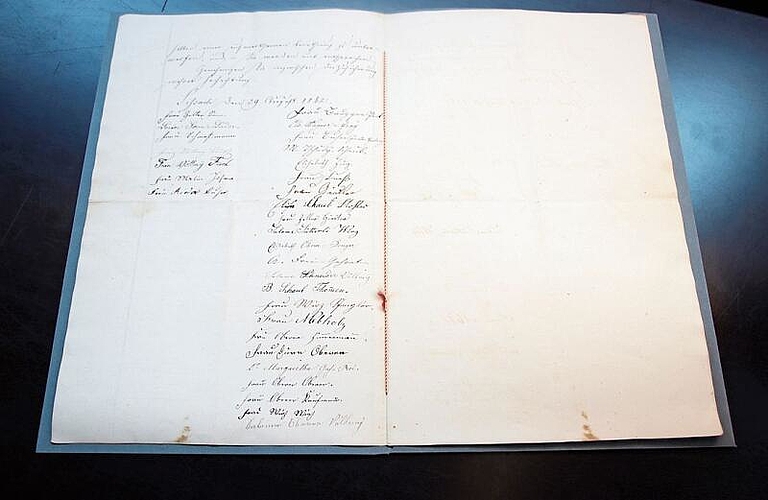

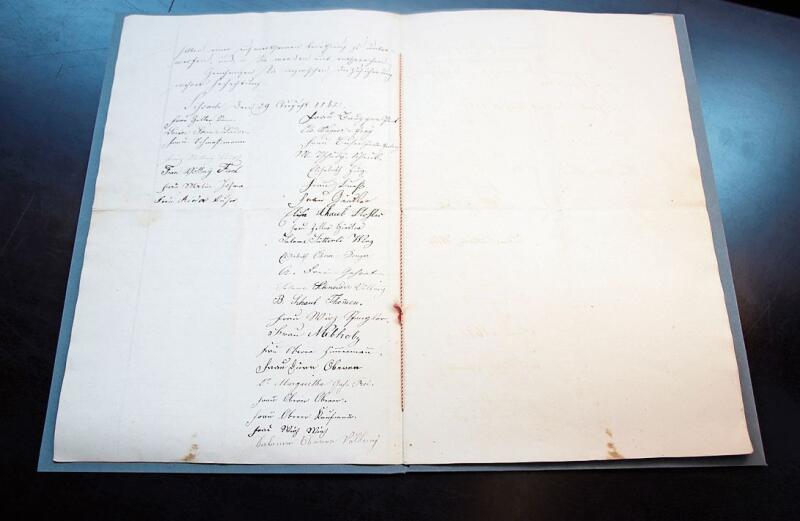

Die Wahl fiel schliesslich auf eine Petition von 30 Sissacherinnen, die 1862 im Rahmen der Verfassungsreform ihre Forderungen an den Verfassungsrat stellten. Sie wünschten, dass zwei Dinge in neue Verfassung aufgenommen werden: Einerseits das Recht auf Bildung für weibliches Geschlecht, andererseits Änderung des Erbrechts, nämlich dass Vermögen hälftig zwischen Geschlechtern aufgeteilt werden und nicht zu zwei Dritteln an männliche und zu einem Drittel an weibliche Erben.

«Es war eine Zeit, in der Frauen keine politischen Rechte hatten», betont Jeannette Rauschert. Die Bittstellerinnen hätten aber nicht etwa politische Beteiligung gefordert, sondern – via Bildung und Erbrecht – mehr Anerkennung und Chancen für eine Teilhabe an Gesellschaft und Wirtschaft. Speziell ist für Jeannette Rauschert, dass sie nicht nur Forderungen stellen, sondern auch die Gründe dafür aufführen: «Die Petition ist sehr durchdacht und taktisch aufgebaut.» So argumentieren die Sissacherinnen, dass im Verfassungsentwurf selbst stehe, dass alle Bürger gleichgestellt seien und alle Vorrechte abgeschafft würden. So würden die Petentinnen davon ausgehen, dass das auch für Frauen gelte und auch sie zum «Volk» gezählt würden. Im Hinblick auf ihre Rolle als Mutter und Verantwortliche für den Haushalt stehe es ihnen zu, dies einzufordern.

Die Forderungen der 30 Sissacherinnen hatten bei der Verfassungsreform von 1862 keinen Erfolg. Die Petition habe dennoch eine besondere Bedeutung für das Staatsarchiv, unterstreicht Jeannette Rauschert. Im Dokument werde deutlich, welche Wünsche die Frauen gehabt hätten und wie sie diese in selbstbewusster Art und Weise formulierten. «Uns gefällt, wie der starke Gestaltungswille der Frauen greifbar wird», sagt die Staatsarchivarin. Das sei für eine Zeit, in der Frauen politisch bevormundet worden seien, aussergewöhnlich.

Exemplarisch ist die Petition der Sissacherinnen auch, weil diese auf die wechselvolle Entwicklung des noch jungen Kantons im 19. Jahrhundert hinweist. «Anhand von Dokumenten, die wir im Archiv aufbewahrt haben, kann der politische Diskurs und die demokratische Entwicklung nachvollzogen und erforscht werden», erklärt Jeannette Rauschert.

Was ist archivwürdig?

Nun gibt es auch Dokumente, die nicht ins Archiv finden: Alles, was dem Staatsarchiv angeboten wird, wird mit archivischer Methodik bewertet, und nur das, was vom Staatsarchiv als «archivwürdig» eingestuft wird, wird übernommen. Die Dokumente stammen hauptsächlich aus der kantonalen Verwaltung – aber nicht nur: Das Staatsarchiv kann auch archivwürdige Akten aus dem privatrechtlichen Bereich übernehmen wie von einzelnen Vereinen, Firmen, Parteien, Familien oder von Einzelpersonen. Die Archive privater Herkunft sind eine Ergänzung zur Dokumentation der Verwaltungstätigkeit und bilden zusammen mit dieser die kantonale Überlieferung. Es entstehe so ein zumindest fragmentarisches Bild über die Gesellschaft, verdeutlicht Jeannette Rauschert.

Die Kundschaft des Staatsarchivs gliedert sich auch in ganz unterschiedliche Gruppen: Zum einen Teil ist es die kantonale Verwaltung selbst, die für laufende Geschäfte Rückgriff auf bereits archivierte Dokumente benötigt. Dann sind es Forschende, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, aber auch Personen, die ihren Stammbaum recherchieren, an einer Dorfchronik mitwirken, etwas über die eigene Lebensgeschichte herausfinden wollen oder schlicht im Rahmen eines Bauprojekts Zugriff auf Bauunterlagen brauchen. Viele Anfragen zu historischen Gegebenheiten und Themen erreichen das Staatsarchiv oder auch Bestellungen für eine Kopie des eigenen Schulzeugnisses, welches über die Jahre verloren ging.

Der digitale Lesesaal

Alles in allem kommt viel Papier zusammen: Fast 20000 Laufmeter Akten reihen sich im Magazin des Staatsarchivs aneinander, und auch heute kommt noch vieles in Papierform daher. Gleichzeitig stellt die digitale Transformation neue Herausforderungen dar, punkto Infrastruktur und punkto Know-how. «Wir können nicht einfach ganze Festplatten archivieren», erläutert Jeannette Rauschert, «denn die mobilen Datenträger sind nicht ewig haltbar.» Auch digitale Daten müssten bearbeitet, gepflegt, ins digitale Langzeitarchiv importiert und mit Metadaten im Archivinformationssystem erfasst werden.

Auch punkto Zugänglichkeit werden heute andere Ansprüche gestellt. So wird von den Benutzenden vermehrt gewünscht, dass die Daten online recherchierbar und Archivalien direkt digital im Internet einsehbar sind. Das Staatsarchiv hat darauf reagiert und letztes Jahr auf www.memory.bl.ch einen «digitalen Lesesaal» eingerichtet. Zahlreiche Dokumentarten können auf dieser Plattform gefunden werden, recherchiert und direkt genutzt werden. Digitalisate sind so hoch aufgelöst, dass ganz nah gezoomt werden kann, was den Detailreichtum von Plänen entdecken lässt und beispielsweise das Entziffern alter Handschrift erleichtert.

Natürlich bildet die digitale Plattform nicht das gesamte Archiv ab, aber wichtige «Kernserien» und Sammlungen wurden retrodigitalisiert und sind abrufbar, also oft benutzte Dokumentenserien wie Protokolle aus dem Landrat und Regierungsrat – sofern diese bereits öffentlich sind –, Unterlagen für die Familienforschung wie die Kirchenbücher und Zivilstandsregister, Karten und Pläne, historische Fotografien. Zu finden sind auch thematische Inputs zu verschiedenen Themen unter der Rubrik «Vitrine», so beispielsweise über die Industrie im Baselbiet. Gerade für die Familienforschung eigne sich der digitale Lesesaal als erster Einstieg, empfiehlt Jeannette Rauschert.

Auch die Petition der 30 Sissacherinnen ist auf www.memory.bl.ch auffindbar. Das Dokument aus dem Staatsarchiv wird bald in der Archivschachtel erst nach Solothurn und später ins Bundesarchiv reisen – natürlich nur als Kopie. Das wichtige Dokument wird den Baselbieterinnen und Baselbietern so zugänglich bleiben wie nie zuvor.

Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare: vsa-aas.ch

Digitaler Lesesaal des Staatsarchivs Baselland: www.memory.bl.ch

Blog auf memory.bl.ch mit Abbildung der Petition: 100 Jahre VSA: Ein Lieblingsstück geht auf Reisen | Staatsarchiv Basel-Landschaft