Die Macht der Sprache

Psychiatrie Was Sprache im Klinik-Alltag bewirkt, war Thema des 6. Pflegesymposiums

Ein Komma kann die Wirkung eines Satzes komplett verändern: «Die Frau sagte, der Mann kann nicht gut Auto fahren» bedeutet etwas anderes als: «Die Frau, sagte der Mann, kann nicht gut Auto fahren.» Die Macht der Sprache war Thema des 6. Pflegesymposiums beider Basel, das nach zwei Jahren wieder vor Ort in der Psychiatrie Baselland in Liestal stattfand. Besonders in der Psychiatrie sei es wichtig, die medizinische oder juristische Fachsprache in die eigene Sprache zu «übersetzen», damit sie von den Patientinnen und Patienten verstanden werde, sagte Susanna Schoppmann, Pflegewissenschaftlerin an den Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel: «Psychiatrische Pflegefachpersonen müssen wahre Sprachkünstlerinnen und -künstler sein.»

Umgekehrt ist zu beobachten, dass sich Patienten im Umgang mit Pflegenden häufig psychiatrische Fachbegriffe aneignen. Ein Beispiel: «Ich muss jetzt rauchen gehen, das gehört zu meinen Skills.» Die Frage sei, bemerkte Susanne Schoppmann kritisch, «warum sie unsere Sprache lernen müssen und nicht umgekehrt». In der Pflegeausbildung müsste ihrer Meinung nach mehr auf die Sprache eingegangen werden, weil sie wirklich von Bedeutung sei.

Beispielsweise sind Pflegediagnosen in einer standardisierten Sprache abgefasst, die oft im Widerspruch zu einer an Ermutigung und Aufbau orientierten Pflege stehen. Der Satz: «Ich möchte mit Ihnen an Ihrer gestörten Denkfähigkeit arbeiten», an eine Patientin oder einen Patienten gerichtet, wäre nicht wertschätzend. Was in Patientenakten so zu lesen sei, könne manchmal schon verletzen, meinte die Pflegewissenschaftlerin.

Sprache kann auch manipulativ sein. In einem Experiment, das Schoppmann zur Illustration heranzog, wurden zwei Gruppen gebeten, Konzepte zur Kriminalitätsbekämpfung zu erarbeiten. Stand im Einleitungstext etwas von «wilden Tieren», tendierten die Probanden zu repressiven Vorschlägen; wurde die Kriminalität mit einem «Virus» verglichen, tendierten sie eher zu präventiven Massnahmen.

André Nienaber, Direktor Pflege am UPK Basel, brachte ein weiteres Beispiel für einen fragwürdigen Sprachgebrauch: Das Wort «Sitzwache» sei im Klinik-Alltag immer noch üblich, sollte aber durch «intensive Begleitung» ersetzt werden.

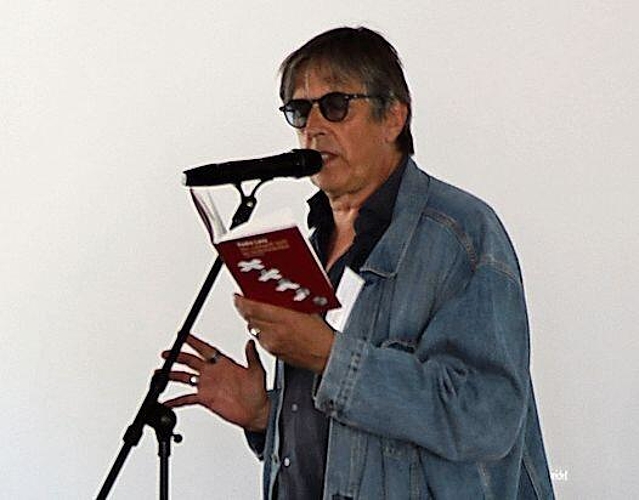

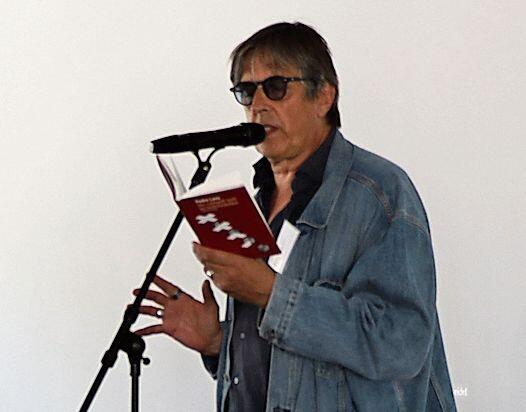

Eine unterhaltsame Ergänzung zu den Referaten und Workshops lieferte der Schriftsteller Pedro Lenz, der einige Mundart-Kolumnen las. Die Wirkung von Worten demonstrierte er anhand von Handy-Gesprächen oder der «Jöö»-Sprache eines Hundecoiffeurs.