«Ich bin es müde, müde zu sein»

Liestal Seit einem Jahr kämpft Maurizio Matiz gegen Long Covid – und dafür, dass diese «unsichtbare» Krankheit ernst genommen wird

Maurizo Matiz ist mehrfacher Marathon-Finisher und hat mit seinem Sohn für das Alpenbrevet trainiert. Topfit und körperlich gesund. Doch eine schwere Covid-Erkrankung vor etwa einem Jahr hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Nach der Genesung hat er sich nie wieder erholt. Diagnose: Long Covid (Post-Covid-Syndrom).

Der 59-jährige Liestaler schafft es gerade mal, eine grössere Tätigkeit pro Tag auszuführen. Entweder einkaufen oder in die Therapie gehen oder einen Spaziergang machen, dann ist alle Energie aufgebraucht. Danach bleibt ihm nichts anderes, als sich hinzulegen. Die körperliche Müdigkeit ist so gross, dass es unmöglich ist, dagegen anzukämpfen. «Beim Sport gibt es einen Punkt, den man überwinden kann», vergleicht Maurizio Matiz. Wenn man bei einem Marathon nach 30 Kilometern an die Grenzen komme, müsse man nur diesen Punkt überwinden, und danach gehe es wieder. «Bei Long Covid gibt es diesen Punkt nicht», stellt er lapidar fest.

Von Crash zu Crash

Anfangs versuchte Maurizio Matiz noch, zur Arbeit zu gehen – er ist Heilpädagoge und Mentor an der Fachhochschule. Doch sein Körper spielte nicht mit. «Ich wusste nicht, wie mir geschieht», blickt Matiz zurück. «Rückblickend habe ich mich einfach von Crash zu Crash gehangelt.»

Mit «Crash» meint Maurizio Matiz diesen Zustand extremer körperlicher Müdigkeit. «Manchmal ist der Kopf hellwach, aber du liegst einfach da und kannst nichts tun», schildert der Long-Covid-Patient. Ein weiteres Symptom ist der «Brainfog», also ein «vernebelter» Geisteszustand, wie wenn man aus dem Tiefschlaf aufwacht und desorientiert ist.

Mittlerweile habe er gelernt, mit den «Crashes» umzugehen, und versuche, sie zu vermeiden. Aber dies sei frustrierenderweise nicht immer möglich. Es gebe kurze, mittlere und schwere: einen halben Tag, einen ganzen Tag oder zwei volle Tage im Bett. «Gestern war ich zum ersten Mal wieder an einem Match», erzählt Maurizio Matiz im Gespräch mit der ObZ. Dafür habe am Morgen die Energie gefehlt, um vor 12 Uhr aufzustehen.

Reizüberflutung zehrt an Energie

Maurizio Matiz ist auch leichter irritierbar geworden. Hektik, Lärm, Gespräche der Sitznachbarn, Reizüberflutung – das fordert ihn so sehr und zehrt so an seinen Kräften, dass er nach kürzester Zeit müde wird. «Ich beginne zu gähnen, daran merke ich es.» So habe er den Match vor der Verlängerung verlassen müssen. Auch «brenzlige» Situationen, in denen er Entscheidungen treffen müsse, seien schwierig. Autofahren sei deshalb praktisch nicht mehr möglich. «Es stören mich Sachen, die aus dem Lot sind, weil ich selber irgendwie aus dem Gleichgewicht bin», beschreibt Maurizio Matiz. Die Krankheit habe ihn aus der Normalität, aus dem gewöhnlichen Leben gerissen.

Fernsehen mit all der Werbung vertrage er auch nicht gut, Radio als Hintergrundberieselung sowieso nicht, lieber schaue er sich einen Spielfilm auf Netflix an. Lesen gehe, aber ein ganzes Buch habe er schon lange nicht mehr geschafft.

Auch auf die jährlichen Skiferien mit Freunden musste er verzichten. Stattdessen fuhren er und seine Frau – sie sass am Steuer – für ein paar entspannte Tage nach Griechenland. Die Ruhe habe ihm sehr gutgetan.

Schwierig fürs persönliche Umfeld

Danach gefragt, wie sein Umfeld auf seine Long-Covid-Erkrankung reagiert habe, verstummt Maurizio Matiz und ringt um die Fassung. Es sei nicht einfach gewesen, fährt er fort, besonders für die (erwachsenen) Kinder und für seine Frau, da ihr Vater und Partner nicht mehr derselbe sei wie vorher und nicht mehr auf ihre Themen eingehen könne. Es sei auch schwierig, die sozialen Kontakte zu pflegen.

Dazu kommt, dass ihm oft auch Unverständnis entgegenschlägt. «Was, es ist immer noch nicht gut?» und das bereits erwähnte «Kannst du dich nicht zusammenreissen?» sind Fragen, die er oft zu hören bekommt. Auch von ärztlicher Seite sei er am Anfang, als man noch nicht viel über Long Covid gewusst habe, nicht ernst genommen worden. Erst in der Long-Covid-Sprechstunde am REHAB Basel habe er die nötige Unterstützung gefunden.

Nur ganz kleine Fortschritte

Mit verschiedenen Therapieansätzen wird nun versucht, die Krankheit in den Griff zu bekommen. Ausserdem trifft sich Maurizio Matiz wöchentlich mit etwa zehn anderen Patientinnen und Patienten in einer Long-Covid-Gruppe, die im engen Austausch mit der ärztlich-therapeutischen Seite stehe. «Sie lernen auch von uns», stellt Maurizio Matiz fest. Im Moment werde mit der Gruppe gerade ein Long-Covid-Handbuch erarbeitet.

Doch die Fortschritte sind klein – so klein, dass ihn manchmal der Mut verlasse, meint Matiz. Immerhin sehe er in letzter Zeit einen Silberstreifen am Horizont. Die Spaziergänge würden langsam etwas länger werden. Sein Ziel sei, dass er in einem Jahr wieder zur Arbeit gehen könne, die ihm sehr fehle. Er habe es satt, Patient zu sein: «Ich bin es müde, müde zu sein.»

Vorerst ist er krankgeschrieben. Der Versuch des beruflichen Wiedereinstieges wird von den Fachstellen begleitet. Sollte er nach Ablauf der zwei Jahre immer noch nicht arbeitsfähig sein, dann hofft er, dass die Sozialversicherungen eine Lösung anbieten. Unterschwellig ist die Angst da, dass er als Long-Covid-Patient durch die sozialen Netze fällt.

Gegen die Unsichtbarkeit

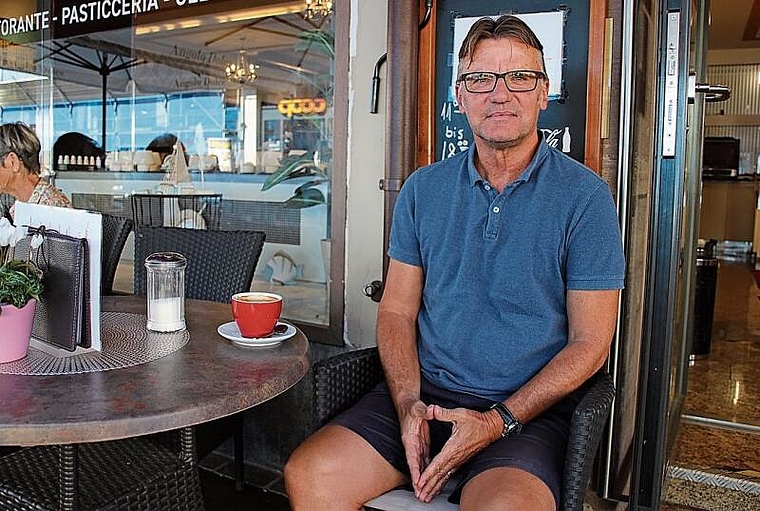

Das Perfide an Long Covid ist, dass man einem die Krankheit nicht unbedingt ansieht. Maurizio Matiz macht während des einstündigen Gesprächs im Stedtli einen vitalen Eindruck, redet angeregt und bestellt nach dem Eiskaffee noch einen zweiten Kaffee. «Wenn mich Bekannte im Stedtli sehen, sagen sie, du siehst gut aus, dir geht’s ja gut», erzählt der Liestaler. «Das stimmt, wenn man mich sieht, geht es mir gut, und wenn es mir nicht gut geht, sieht man mich nicht.» Will heissen: Den grössten Teil des Tages verbringt er zu Hause, oft liegend, abgeschirmt von der Hektik der Welt.

Diese Unsichtbarkeit ist etwas, wogegen Maurizio Matiz ebenfalls kämpft, neben der eigentlichen Krankheit. Verbunden mit dem Wunsch, dass Long Covid anerkannt und ernst genommen wird, von der Ärzteschaft und der Forschung, vom Staat und von der Gesellschaft.